在云計算時代,軟文世界致力于通過技術創新推動網媒資源對接與交付模式的轉變,讓軟文投放更簡單。

來源丨華文融媒云微信公眾號

作者丨姚贛南

怎樣寫好新聞小故事?需要具備什么條件

新聞小故事是一種短通訊,是一種反映社會生活方方面面事件的新聞作品,由于其故事性強,貼近實際,貼近生活,貼近群眾,從而受到讀者歡迎。

新聞小故事的“三要素”

寫新聞小故事,要圍繞“新聞”“小”“故事”3個要素來加以表述。

“新聞”:指的是這一件事要能符合新聞的基本要素,是新鮮的、真實的,是客觀存在的,而不是虛構的,也不是陳舊的。

“小”:指的是文章的篇幅要短小精悍,情節相對單純,內容比較集中,一般為四五百字,最長別超過一千字。文章短而不空,短而有料。

“故亊”:指的是寫的事情要生動有趣、發人深思,有故事情節,現場感強。正是這些小事,有的折射了道德風尚,有的體現了工作作風,有的反映社會變化,引發了作者的思路,從而想把它們寫出來。這“故事”不是童話故事,也不是歷史故事,而是一個新的、真的故事。

近日,看云南省紀委省監委官方號“云南清風”,上面就有不少新聞小故事,如《集體資金“現身記”》《被退回的120元交通費》《潛伏在集體資金里的“危險”排除了》《遲到4年的土地租金》等。一看標題,就把人吸引住了。

新聞小故事要有社會意義

寫新聞小故事的主要手法是敘述,是白描。抒情與議論可以有,但不宜長。

在《人民日報70年通訊選》一書中,收錄的幾篇短通訊,都是新聞小故事,每篇都只有900至1000字左右。

《擦鞋者說》(見《人民日報》2006年3月19日)寫的是南京41歲的擦鞋師傅郭兆松“以誠信立基,做良心事業”的故事。

《老郭脫貧記》(見《人民日報》2016年12月25日)講的是56歲的河南封丘縣王村鄉小城村農民郭祖彬“政府兜了底,致富靠自己”的脫貧故事。

《虎林笑看虎怕牛》(見《人民日報》1996年8月19日)寫的是哈爾濱的松北新區“東北虎林園”中目睹的“牛斗虎”的故事。

這些故事的特點都是單一、集中、具體,且結合時事,有社會意義。

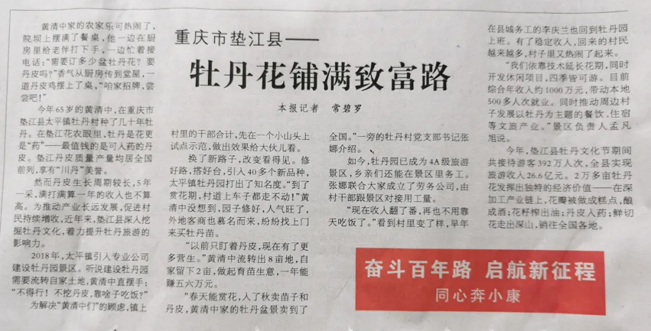

《人民日報》2021年9月12日頭版發表了一篇900字的短通訊《重慶市墊江縣----牡丹花鋪滿致富路》,講的是當地花農通過種植牡丹致富的故事。文章的開頭是這樣寫的:

黃清中家的農家樂可熱鬧了,庭壩上擺滿了餐桌,他一邊在廚房里給老伴打下手,一邊忙著接電話:“需要訂多少牡丹花?要丹皮嗎?”香氣從廚房傳到堂屋,一道丹皮雞擺上了桌,“咱家招牌,嘗嘗吧!”

接著,文章寫了黃清中和花農們發展牡丹產業的故事,使得今年縣牡丹文化節期間接待游客達392萬人次,全縣旅游收入26.6億元,2萬多畝牡丹花發揮出獨特的經濟價值。

寫全縣的經濟發展,通過一株牡丹花、一個農家樂的故事展開,反映的是“同心奔小康”的主題。

新聞報道要學會講故事

《人民日報》2021年9月14日第20版上發表了陸紹陽的文章《新聞報道要學會講故事》。文章提出了以下這些觀點是很中肯的:

文章立意是寫好故事的關鍵。

講好故事,貴在言之有物。

講好故事,抓住“結構”這個關鍵詞,就等于抓住了“牛鼻子”。

文章作者認為,優秀的新聞報道之所以叫得響、立得住、傳得開,是因為立意有高度、內容有厚度、表達有溫度。

在寫新聞小故事,要言之有物,立意要高,結構要巧,做到傳神,動情,感人。與長通訊的不同之處是,小故事的開頭要開門見山,文章一開頭就把讀者引入情景之中,而不是“慢熱型”地先作許多鋪墊。

文中的小故事可以一個,也可以兩三個,但都要與主題相扣,不可太分散。小故事中多寫看到、聽到的事物,恰當地運用語言對話和細節描寫技巧。

小故事中最好能有一些知識性、趣味性。如在《重慶市墊江縣----牡丹花鋪滿致富路》一文中,就講述了“牡丹是花更是‘藥’,----最值錢的是可入藥的丹皮”“丹皮生長周期較長,5年一采”等。這些知識不少讀者以前并不了解。

新聞小故事可以寫成人物特寫、事件特寫、情景特寫,也可以寫成新聞速寫或以第一人稱的敘述。

實踐證明,新聞小故事完全可以寫出反映重要題材的文章。有許多新聞小故事登上了全國和省市大報的頭版,有的獲得了新聞獎,就是它質量上乘的表現。

各地的通訊員由于接地氣,與基層近,在寫新聞小故事上具有一定的優勢,在這方面是可以大有作為的。

(作者系人民日報海外版原培訓部主任、文學碩士)